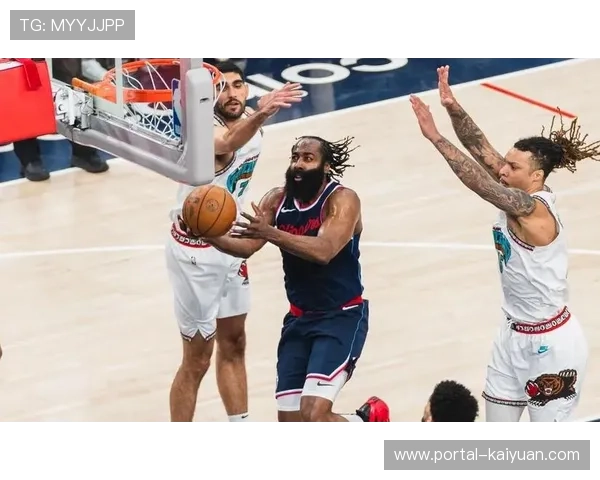

本篇文章将深入探讨休斯顿火箭队在使用“五大阵容”后所出现的进攻端困境。随着球队阵容趋向高大化,节奏明显放缓,缺少真正的控卫角色使得进攻组织出现断层,失误频发成为常态,进而导致整体进攻效率显著下滑。文章将从四个角度展开分析:其一,探讨阵容结构的变化与节奏放缓之间的内在关系;其二,剖析控卫缺失对球队组织体系的冲击;其三,分析失误频发的深层原因及其对比赛走势的负面影响;其四,从战术调整与球员适配的角度提出可能的优化方向。通过多维度的阐述,本文旨在揭示火箭队在“高大化”实验中的隐患与机遇,并思考如何在保持防守高度与篮板优势的同时,恢复进攻端的流畅性与创造力。这不仅关系到球队短期战绩,也直接影响未来的战术发展方向与球员培养思路。

1、阵容高大化导致节奏放缓

火箭队在本赛季尝试的“五大阵容”以身高与力量为核心优势,意图通过防守覆盖面与篮板压制来掌控比赛节奏。然而,这种阵容天然地缺乏外线速度与转换进攻的能力。节奏放缓后,球队丧失了以往快速反击的威胁,进攻节奏趋于静态,使得对手能够更轻松地布置防守,从而削弱了火箭的整体进攻效率。

节奏放缓不仅仅体现在转换速度的下降,更表现在持球时间的延长与传导球的滞缓。五大阵容中的球员大多为内线型或前锋型球员,他们的持球推进能力、决策速度明显不如传统后卫,这使得每一次进攻都显得笨拙而沉重。当球队无法在8秒内完成推进时,往往被迫进入阵地战,这直接违背了火箭以往“快节奏、高效率”的进攻理念。

此外,节奏放缓对球员的体能消耗也带来了连锁反应。由于攻防转换减少,球员更容易陷入站桩式防守和高强度身体对抗,比赛后期精力不足开元棋牌下载的问题愈发明显。这进一步影响了球队的执行力与命中率,使得火箭在关键时刻屡屡陷入得分荒的窘境。

2、缺乏控卫组织造成体系混乱

控卫在现代篮球体系中被誉为球队的“大脑”,而火箭在五大阵容中几乎完全舍弃了这一角色。没有控卫的指挥与分配,球权分配失衡成为首要问题。主攻点不明确,持球决策杂乱无章,导致进攻线路混乱,球员之间的协作也变得生疏。

缺乏控卫使得战术执行出现延迟或偏差,挡拆配合难以形成高效威胁。内线球员虽然拥有身高优势,但缺乏控卫的牵引,他们很难在最佳时机获得传球,从而失去了内线进攻的爆发点。外线球员在组织任务负担加重的情况下,命中率与判断力下降,球队整体进攻陷入停滞。

更为关键的是,控卫的缺失让火箭在关键时刻缺乏稳定的“控场者”。当比分胶着时,球队无人能稳住节奏或通过精准传导创造高质量出手机会。这种局面导致火箭在第四节的得分效率显著下降,也使得球队在对抗强队时屡屡功亏一篑。

3、失误频发削弱进攻效率

火箭的失误率在五大阵容体系中居高不下,成为直接拉低进攻效率的关键因素。由于球员普遍缺乏控球能力和视野,传球路线单一且可预测,防守方容易通过高压逼抢迫使火箭出现失误。这种失误不仅导致得分机会浪费,还往往转化为对手的快攻得分,形成双倍打击。

失误频发的另一个隐患是打击球员信心。球员在连续出现失误后,往往不敢承担组织任务或犹豫于传球与投篮之间,进攻选择变得保守。整支球队的进攻流动性因此进一步下降,节奏更加迟缓,恶性循环难以打破。

在统计层面上,火箭每场失误带来的得分损失高达十几分,而这些分差往往正是决定胜负的关键。失误不仅是技术问题,更是体系设计与角色配置不合理的体现。没有控卫的保护,前锋与中锋被迫承担控球与组织职能,自然难以避免高风险操作的发生。

4、战术调整与角色优化方向

面对当前困境,火箭需要在阵容与战术层面进行双重调整。首先,球队应考虑重新引入控卫角色,即便不作为首发,也应在轮换中安排具备控球与组织能力的球员,以确保攻防节奏的平衡。控卫的存在可以有效提升球的流动性,降低失误率,并重新激活外线投射。

其次,教练组需针对五大阵容的节奏问题进行战术再设计。例如,可以通过增加高位策应、内线分球与反跑战术,弥补速度不足的短板。同时,强化无球掩护与交叉跑位,创造出更多空位投篮机会,从而提高进攻效率。

最后,球队还应注重角色明晰与职责分配。每名球员需要明确自身在阵容中的功能定位,减少“抢权”与“空档”现象。只有当球队形成层级分明、节奏流畅的攻防体系,火箭才能在五大阵容的实验中实现真正的战术平衡与突破。

总结:

总体来看,火箭五大阵容的实验虽体现了球队在防守端追求高度与力量的战略思路,但在进攻层面却暴露出组织乏力、节奏失衡与执行力不足等问题。节奏放缓导致转换进攻锐度下降,控卫缺失引发进攻断层,失误频发进一步削弱了得分能力,这些因素叠加,直接拖累了球队的整体竞争力。

未来,火箭若想在保持防守强度的同时重拾进攻效率,必须在战术结构中重塑控卫价值,优化阵容节奏与球权分配。只有在保持体系完整性与灵活性的前提下,火箭才能在激烈的联盟竞争中找到平衡点,实现攻防两端的真正升级。